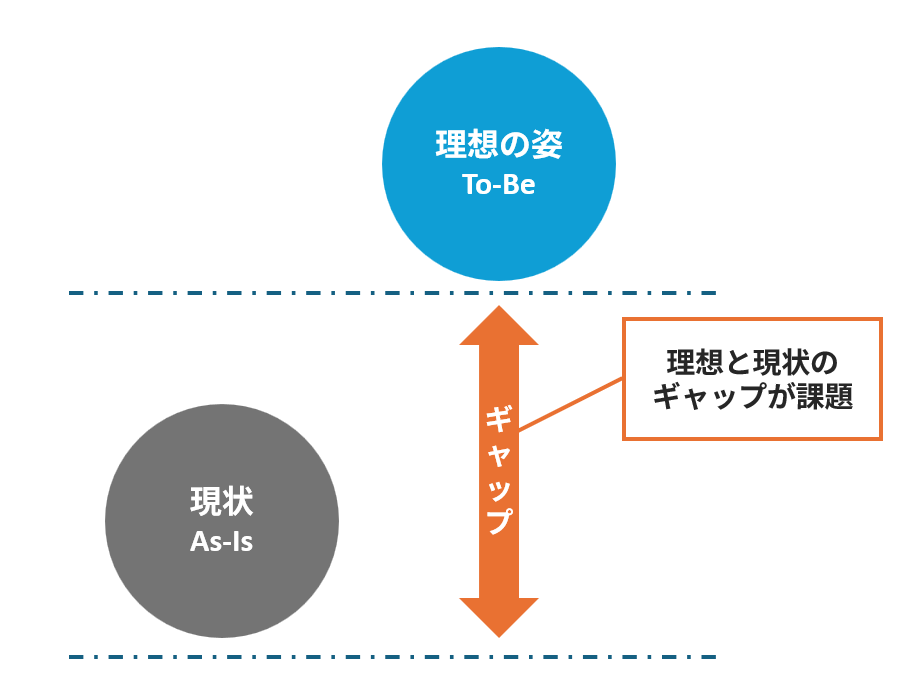

「As-Is/To-Be」という言葉は社会人であれば聞いたことがあるワードだと思います。ビジネスの課題分析手法の一つですが、このフレームワークを少し応用することで他者の意見の真意を理解することができるようになります。本記事ではそれを説明していきます。

「As-Is/To-Be」とは?

“As-Is/To-Be” とは、ビジネスプロセスやシステムの改善を行う際に使用される分析手法です。この手法を用いることで、現状の問題点を明確にし、改善のための具体的なステップを計画することができます。

As-Is: 現状

現在の状態やプロセスを指します。現状の問題点や課題を明確にするために、現行の業務フローやシステムの詳細を把握します。

To-Be: 目指すべき姿

目指すべき理想の状態やプロセスを指します。改善後の業務フローやシステムの設計を行い、どのようにして現状から理想の状態に移行するかを計画します。

目指すべき姿と現状のギャップが本来の課題

この考え方抜きに課題解決を行おうとすると場当たり的な対処になってしまいます。その対処が長期的・全体的に見て必ずしも良い選択とは限りません。

日常生活への応用

この考え方はビジネスに留まらず、人との何気ない会話から政治に関する話題について応用できます。

目指すべき理想の姿が共有できているか

他者との会話でやろうとしていること、やるべきことの食い違いが発生することは多々あります。その中で、そもそもその人と今一緒に行っていることに対する目指すべき姿や形が同じ認識かを確認することで解決できる場合もあります。

政策について考える場合においても同様です。各政党が掲げる目指すべき姿は何かに目を向けることで、人気取りの場当たり的な政策なのか、本当に実現したいことなのかを考える一つのきっかけとなります。

極端な例でいうと民主主義か社会主義かといった目指すべき姿の違いがあります。主義の違いによって打ち出す政策の中身は根本的に異なるケースが多く見られます。

現状について同じ認識を持っているか

同じ会社やチームにいても、現状について全く同じ認識とは限りません。同じ理想を共有していても現状に対する認識に違いがあれば、意見の食い違いが発生します。この観点についても意識し適切にコミュニケーションを取りながら共通認識を持つことを目指していくべきです。

あるべき姿と現状を意識して真意を理解する

SNSの発達で情報過多の時代において、耳障りの良い表面上の言葉だけで注目を集めるケースが多く見られます。その中には正しい内容もありますが、フェイクの情報も多く存在します。他者が何を目的として動いているのか、自身が何を目指して生きているのか、真意を見抜く一つの思考フレームワークとして、「As-Is/To-Be」の考え方は効果的だと考えます。ぜひ活用してみてください。