「日本の労働生産性が低すぎる」といったテーマは社会人であれば必ず目にすると思います。実際に「労働生産性の国際比較 2023」では、日本はOECD加盟国の中で一人当たりの労働生産性は38 カ国中31 位となっています。

OECD(経済協力開発機構)はヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38ヶ国の先進国が加盟する国際機関です。OECDは国際マクロ経済動向、貿易、開発援助といった分野に加え、最近では持続可能な開発、ガバナンスといった新たな分野についても加盟国間の分析・検討を行っています。

なぜ日本は労働生産性が低いのか?これには様々な要因がありますが、今回は日本のホワイトカラーについてフォーカスしてこの課題について考えたいと思います。

そもそも生産性とは?

生産性の概要

まず前提として、生産性とは何かについて知っておく必要があります。(生産性について理解のある方は本セクションを飛ばしていただければ幸いです。)

生産性とは、企業が資源(ヒト・モノ・カネなど)を投入して、どれだけ産出したかの割合です。式に表すと下記のとおりです。

出典:生産性とは 公益財団法人日本生産性本部

更に生産性について理解を深めたい方は出典元の公益財団法人日本生産性本部のページを見るとよいでしょう。

労働生産性とは?

生産性には様々な種類があります。労働生産性は一人当たり(又は1時間当たり)の生産性を図る指標です。企業の付加価値額(いわゆる純利益等)を従業員数で割ることで産出することができます。

業務の効率化で生産性は上がる?

計算式上で言うと生産性を向上させるには従業員を減らすか、付加価値額を向上させるかが必要となります。日本では企業が業務効率化を図ったとしても社員を雇用し続けるため、生産性を向上させるには効率化を図ったうえで、新たな顧客を獲得する、新たな市場に参入し利益を獲得するなどの取り組みを行わない限り生産性を向上させることはできません。生産性の向上=業務効率化といった考えは捨てましょう。

海外のようなジョブ型雇用の場合、仕事がなくなれば従業員との契約解除が可能になるケースが多く、生産性の向上を図りやすいと考えることもできます。

ホワイトカラーの役割

生産性について何となく理解できたところで本題のホワイトカラーの生産性について考えていきます。

ホワイトカラーとは

ホワイトカラーはその名の通り「白い襟」を意味しており、オフィスでデスクワークをする人を指します。対義語のような形で現場で働く人をブルーカラーと呼びます。(この細かな定義についてはここでは言及しません。)

ホワイトカラーの職種例

主に事務職、専門職、管理職、営業職などがホワイトカラーに該当します。知識や専門性を活かして頭脳労働に従事することがメインです。一方ブルーカラーは直接的なモノの生産に関わる肉体的労働に従事することがメインとなります。

ホワイトカラーの価値

ホワイトカラーとブルーカラーは仕事において求められる役割や価値が異なります。その考え方についてわかりやすく記されていた書籍から抜粋して説明していきます。

ブルーカラーの役割・企業に貢献する価値

ブルーカラーが従事している作業の大半は、「フィジカルなモノ」を対象としている。そしてそれは、ごく一部の例外を除き、「多数の」「均質な」モノである。

出典:村田 聡一郎. ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか――日本型BPR2.0 (p.131). 株式会社プレジデント社. Kindle 版.

ホワイトカラーの役割・企業に貢献する価値

ホワイトカラーが従事している作業の大半は、「情報」を対象としている。そして情報には、モノと決定的に違う点がある。求められているのは「できるだけ有用な」情報が「ひとつ」だけである(「多数」作る必要がない)、ということだ。

出典:村田 聡一郎. ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか――日本型BPR2.0 (p.134). 株式会社プレジデント社. Kindle 版.

管理職をイメージして考えてみます。部長の仕事は部の目標を達成するために事業・組織・人をマネジメントしていくことです。顧客情報や社員の保有するスキル、経営目標などといった様々な情報を扱い、最も成果が出るように導くことがあるべき姿と考えられます。

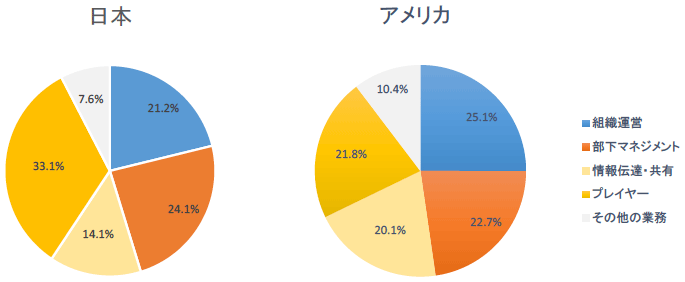

管理職の日本とアメリカの違い

ホワイトカラーの仕事が少ない日本の管理職

日本の管理職の業務割合はプレイヤーとしての稼働が約33%、対してアメリカは約21%となっています。また、情報の伝達・共有といった業務も日本は約14%、アメリカは約20%となっておりこちらも日本がホワイトカラーの役割に重きを置けていない状況であることが見受けられます。

出典:第4次産業革命における管理職の役割:日米比較の観点から 独立行政法人経済産業研究所

プレイヤーとしての稼働が多くなる理由は教育の違い

日本人の管理職のうち9割がプレイングマネージャーといわれています。私はこの理由の一つに管理職になるまでの道筋の違いがあると考えています。

海外において、管理職になる人はMBAなどの高等教育を受けることで管理職としての基礎を学び、マネジメントのあるべき姿を理解したうえで管理職の仕事に従事しているのが一般的です。一方で日本の管理職はプレイヤーからの出世先であるため、マネジメントの専門的な教育を受けないまま管理職の仕事に従事するケースが多い傾向にあります。

そのため、ホワイトカラーとして企業にどのように貢献すべきかを理解しないまま、これまでの延長線上で仕事をしてしまう人が多いと考えられます。

他にも課題は盛りだくさん

プレイヤーとしての稼働が多い理由に教育や登用方法について触れましたが、管理職の生産性についての課題は他にも沢山存在します。無駄な会議、デジタルツールの活用ができない、部下に権限を与えないなど、様々な課題が存在します。一般論としてよく言われる話ですが気になる方は個別に調べてみてください。

ホワイトカラーの生産性はどう向上させるか

ここまで、管理職にフォーカスして話してきました。理由は企業におけるホワイトカラーの中で最も重要なのは管理職であると考えるからです。

まずは管理職がホワイトカラーの役割を正しく担うべし

管理職、いわゆるマネージャーといわれる立場の人は企業のあらゆる資源をマネジメントし成果を最大化することが求められます。企業に存在する他のホワイトカラー(事務職・営業・専門職など)もマネジメントすることになります。

管理職が正しくホワイトカラーとしての役割を理解し、自らが実践しあるべき姿を示していくことがまず重要なことです。企業は管理職として任命する人を本来あるべき管理職の役割を担えるよう育成していくことが必要となります。

企業が環境構築に責任を持って取り組む

管理職のあるべき姿を述べてきましたが、もう一つ重要な点があります。それはこれまで述べてきたあるべき姿を管理職者個人に要求するのではなく企業がそのような環境を構築していくことが重要であるということです。育成環境の構築、ホワイトカラーとしての成果に集中できるような組織環境などは企業が責任を持って取り組んでいくべきことです。

働き方改革の関連法案による時間外労働の規制があった際、一般社員の労働環境が良くなったかのように見えますが、パーソル研究所の調査によると、その影響により負荷が増えたと答えた管理職者が6割以上いるというデータもあります。

出典:パーソル総合研究所、中間管理職の負担の実態を調査で明らかに 働き方改革進む企業で負担増す中間管理職。62.1%が自らの業務量増加と回答 PRTIMES

互いが自身の役割を正しく認識し責任を果たす組織

本記事では企業や管理職のあるべき姿を記してきました。結局一番重要なことは企業に所属する一人一人が自身の役割を正しく認識したうえで責任を果たすことができる組織を目指すことだと考えます。ただ目の前の仕事をひたむきに取り組むだけではなく、「自身の立場の本来あるべき姿は何か?果たすべき責任は何か?」といった考えを持つことが出きれば、生産性の向上といった目標も達成できるようになると考えます。