今回の記事はITリテラシーを高める回の情報セキュリティ編です。超基礎と題し、「そもそも情報セキュリティとは何か」をテーマとしてわかりやすく説明していきたいと思います。

セキュリティとは?

セキュリティの意味

セキュリティは日本語で安全を意味します。googleで安全の意味を検索してみると下記のような結果が出ます。

- 危なくないこと

- 物事が損傷・損害・危害を受けない、又は受ける心配がないこと

セキュリティ会社のサービスから考えるセキュリティの対象

セキュリティ会社をイメージしてみると日本企業の場合、セコムやアルソックが思い浮かぶかと思います。それらのサービスからどのような被害を想定しているのか考えてみましょう。

- 不審者の侵入の検知 ➡ 悪意のある人為的被害

- 火災、ガス漏れ検知 ➡ 人為的ミス、建物等の異常による被害

- 防災対策 ➡ 災害等の天変地異に関する被害

上記の3点に対する対策がなされていればある程度の身の安全と資産の安全が確保される状態を目指すことができます。これをセキュリティとしてイメージしてみましょう。

情報セキュリティとは?

企業において情報は資産

情報セキュリティとは上記で説明した内容の情報版と考えると理解しやすいと思います。現代において資産は建物やお金だけではなく情報も含まれます。その情報を悪意のある人為的被害や、人為的ミスやシステムの異常による漏洩、災害による情報の損失などから守ることを情報セキュリティと考えると良いでしょう。

企業が保有する情報資産

情報は資産といいましたが、具体的にどのようなものがあるか見ていきましょう。

- 顧客情報:購入履歴や連絡先

- 人事情報:従業員の個人情報や給与情報

- 財務情報:収支報告書、予算計画

- 事業計画書:将来のビジネス戦略や目標

- 契約書類:取引先との契約書や合意書

- 製品技術情報:製品の設計図や技術仕様

- システム情報:社内システムの構成やネットワーク情報

上記は代表的なものですがこれら以外にも様々な情報資産が企業には存在します。これらの情報を適切に管理・保護することが企業には求められます。

情報セキュリティとの向き合い方

セキュリティというと安全性を確保するといった考えが重要視してしまうと思いますが本当にそれで良いでしょうか。

情報漏洩を最小限に抑える方法

極論をいうと情報漏洩を最小限に抑える方法は「オフラインで情報を管理する」ことです。デジタルデバイスを使用せず、紙媒体で情報を管理すれば漏洩する場合は内部の人が悪意を持って持ち出すか、外部の悪意のある人がその場所に侵入し手に入れる以外方法はありません。

利便性とのバランスを考えるみる

「情報セキュリティを強化するため明日からオフラインによる管理とする」という方針になったら業務はどうなるでしょうか。全く仕事にならないでしょう。そのため、まずは安全を確保する観点と利便性の観点をもって情報セキュリティのあり方を考えてみると良いでしょう。

IT技術が発展しITシステムが一般化したことによって、いつでもどこでも情報を簡単に活用できるようになりました。その反面、いつでもどこでも情報漏洩する可能性があるということになります。

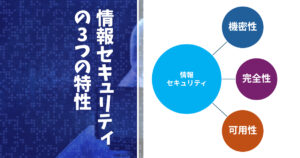

この利便性に近しい考えを情報セキュリティでは「可用性」と呼びます。情報セキュリティの3つの特性(機密性、完全性、可用性)のうちのひとつです。